「おかあさんが死んじゃってから、ぼくたちには、いいことって、ただの一時間もないねえ。こんどのおかあさんたら、まい日まい日、ぼくたちをぶつし、そばへいけば、足でけとばすんだもの。それに、ぼくたちの食べものといえば、食べのこしの、かたいパンのこばだろう。テーブルの下にいる犬のほうが、ぼくたちよりゃずっとましだよ。おかあさんは、ぼくたちにゃくれなくったって、犬にゃ、ときどき、うまいものをほうってやってるもの。死んだおかあさんがこんなことを知ったら、それこそたいへんだよ。ね、ひろい世のなかへ、ぼくたちでていこうよ。」

ふたりは、一日じゅう、草原や、畑や、石っころの上を歩いていきました。雨がふってきますと、小さい妹は、

「神さまと、あたしたちの心がいっしょになって、泣いてるのねえ。」

と、いいました。

日がくれるころ、ふたりはある大きな森のなかにはいりこみました。ふたりは、心配なのと、おなかがへったのと、長いあいだ歩いたのとで、すっかりくたびれていました。それで、とある木のうろのなかへはいりますと、すぐにねいってしまいました。

あくる朝、ふたりが目をさましたときには、お日さまはもう高くのぼっていて、木のうろのなかまで、かんかんさしこんでいました。そのとき、にいさんがいいました。

「ねえ、ぼくはのどがかわいちゃったよ。泉のあるところがわかりゃ、いってのんでくるんだけどなあ。おやっ、なんだかさらさらいう水音がきこえるようだよ。」

にいさんは立ちあがって、妹の手をとりました。ふたりは泉をさがしにいこうというのです。

ところが、あのわるいまま母というのは、じつは、魔法使いの女だったのです。ですから、ふたりの子どもがにげだしたことも、もうちゃんと知っていて、気がつかれないように、そうっとふたりのあとをつけてきていたのでした。

魔法使いの女というものは、みんな、そんなふうにそうっと歩くものなのです。そして、この女は、森のなかの泉という泉に、魔法をかけておいたのでした。

ふたりは、小石の上まできらきらわきでている泉を見つけました。まず、にいさんがそれをのもうとしました。ところがそのとたんに、さらさらいっている水音のなかから、

わたしの水をのむものは トラになる

わたしの水をのむものは トラになる

という声が、妹の耳にきこえてきました。妹はあわててさけびました。わたしの水をのむものは トラになる

「おねがい、おにいさん。のんじゃいけないわ。のむと、おにいさんはおそろしいけだものになって、あたしを八つざきにしてしまうわ。」

にいさんは、のどがひどくかわいていましたけれども、がまんして、その水をのみませんでした。そして、こういいました。

「このつぎの泉まで待つことにするよ。」

ふたりが二ばんめの泉にきますと、この泉も、

わたしの水をのむものは オオカミになる

わたしの水をのむものは オオカミになる

といっているのが、妹の耳にきこえました。そこで、妹は、また大きな声でさけびました。わたしの水をのむものは オオカミになる

「おにいさん、おねがいだから、のまないで。のむと、おにいさんはオオカミになって、あたしを食べちゃうわ。」

にいさんは、その水をのまないでいました。そして、こういいました。

「このつぎの泉にいくまで待つよ。だけど、こんどはおまえがなんていったって、のむからね。もう、のどがかわいてかわいて、たまらないんだ。」

やがて、ふたりは三ばんめの泉にきましたが、こんどもまた、妹の耳には、さらさらいう水音のなかから、

わたしの水をのむものは シカになる

わたしの水をのむものは シカになる

という声がきこえてきました。妹は大声にいいました。わたしの水をのむものは シカになる

「ああ、おにいさん、おねがいだから、のまないで。のむと、おにいさんはシカになって、にげていっちゃうわ。」

けれども、にいさんは、こんどはすぐにひざをつくと、かがみこんで、水をのみはじめました。水のしずくが、ほんのいくたらしか、にいさんのくちびるについたかと思うと、たちまち、にいさんは子ジカのすがたにかわってしまいました。

妹は、魔法をかけられた、この気のどくなにいさんのことを思って、しくしく泣きだしました。子ジカも泣きながら、かなしそうに、妹のそばにすわっていました。とうとう、女の子はいいました。

「じっとしていらっしゃいよ、子ジカちゃん。あたし、どんなことがあっても、あなたをすてやしなくってよ。」

女の子は、じぶんの金のくつしたどめをはずして、それを子ジカの首のまわりにかけてやりました。それから、トウシングサをむしりとって、それでやわらかいなわをあみました。

女の子はそのなわで、かわいい子ジカをゆわえました。そして、子ジカをひっぱって、森のおくふかくへはいっていきました。

それから、ふたりはずいぶん長いこと歩きました。とうとう、ふたりは、一軒の小さな家のそばにきました。女の子がなかをのぞいてみますと、家のなかにはだれもおりません。それで、女の子は、

(このうちなら、いつまでも住んでいられるわ。)

と、思いました。

そこで、女の子は、子ジカのために、木の葉やコケをさがしてきて、やわらかい寝床をこしらえてやりました。

女の子は、まい朝、そとへでていっては、草の根や、汁のおおい実や、クルミのようにかたい実を、たくさんあつめてきました。それから、子ジカには、やわらかい草をいっしょにとってきてやりました。子ジカはその草を女の子の手から食べると、大よろこびで、女の子のまえであそびまわりました。

日がくれるころには、妹はすっかりくたびれて、おいのりをすませますと、すぐに、頭をかわいい子ジカの背中にのせました。子ジカの背中が、ちょうどまくらになるのです。そして、妹はそのまますやすやとねいってしまうのでした。これで、もしにいさんが人間のすがたでいてくれさえすれば、どんなにかたのしい生活だったことでしょう。

こんなふうに、にいさんと妹とは、ずいぶん長いあいだ、この荒れ野のなかに、ふたりきりでくらしていました。

ところが、あるとき、この国の王さまが、この森のなかで大きな狩りをもよおしたことがありました。角笛のひびき、犬のほえ声、狩人たちのたのしそうなさけび声が、木ぎのあいだにひびきわたりました。

子ジカはそれをききますと、そこへいきたくてたまらなくなりました。

「ねえ、狩りにやっておくれよ。」

と、子ジカは妹にいいました。

「もうとてもがまんができないんだ。」

こういって、子ジカはいつまでもいつまでもたのみましたので、とうとう、妹も承知してしまいました。

「でもね。」

と、妹はいいました。

「夕がたには、きっとかえってきてよ。らんぼうな狩人たちがはいってこないように、あたし、戸をしめておくわ。だから、おにいさんだってことがわかるように、戸をたたいて、妹や、いれておくれっていってちょうだい。おにいさんがそういわなければ、戸はあけなくってよ。」

子ジカは、そとへとびだしました。ひさしぶりに、ひろびろとしたところへでたものですから、子ジカはほんとうに気持ちがよく、うれしくってたまりませんでした。

王さまと王さまの狩人たちは、この美しい動物を見つけますと、すぐさまあとを追いかけました。けれども、どうしても追いつくことができません。こんどこそだいじょうぶ、と思ったときには、子ジカはしげみをとびこして、どこかへすがたをけしてしまっていました。

あたりがくらくなったころ、子ジカは家へかけもどってきて、戸をたたいて、

「妹や、いれておくれ。」

と、いいました。

すると、すぐに戸があいて、子ジカはなかにとびこみました。そして、ひと晩じゅう、じぶんのやわらかい寝床のなかでゆっくりやすみました。

あくる朝になりますと、また狩りがはじまりました。子ジカは、ふたたび、角笛のひびきや、ホウ、ホウという狩人たちのかけ声を耳にしますと、じっとしていられなくなりました。そして、

「ねえ、おまえ、あけておくれよ。ぼくはもう、そとへでないじゃいられないんだ。」

と、妹にいいました。

妹は戸をあけてやって、こういいきかせました。

「でも、晩にはきっとかえってきてよ。そうして、あの約束のことばをいってね。」

王さまと王さまの狩人たちは、またまた金の首輪をした子ジカを見かけますと、みんなであとを追いました。けれども、子ジカがあんまりはやくて、すばしこいので、どうすることもできませんでした。

一日じゅうこうやって追いまわしていましたが、日がくれてから、やっと、狩人たちは子ジカをとりまくことができました。そして、狩人のひとりが、子ジカの足にちょっとした傷をおわせましたので、子ジカは足をひきずりはじめました。そして、まえよりもかけかたがずっとおそくなりました。

そのおかげで、ひとりの狩人が、子ジカのあとを、家までこっそりつけていくことができました。子ジカは家のまえまできますと、「妹や、いれておくれ」と、さけびました。そうすると、すぐに戸があいて、またもとのようにしめられました。狩人は、それをちゃんとじぶんの耳できき、じぶんの目で見とどけました。

狩人は、それをすっかりおぼえておいて、王さまのところへもどりました。そして、じぶんの見たことやきいたことを、のこらずお話ししました。すると、王さまは、

「あす、もういちど狩りをすることにしよう。」

と、いいました。

ところで、妹は、子ジカがけがをしているのを見ますと、たいそうびっくりしました。それで、いそいで、子ジカの血をあらいおとして、薬草をはってやりました。そして、

「あなたのお寝床へいらっしゃい、子ジカちゃん。そうすりゃ、なおってよ。」

と、いいました。

けれども、けがはほんのかすり傷でしたので、子ジカは朝になると、もうなんともなくなりました。そのうちに、狩りのさわぎがまたもやきこえてきますと、子ジカはいいました。

「もう、がまんができない。ぼくはいかなくちゃならないんだ。そんなにあっさりつかまりゃしないよ。」

すると、妹は泣くなく、いいました。

「こんどこそ、みんなに殺されちゃうわ。そしたら、あたしは、こんな森のなかでひとりぼっちになって、だあれもかまってくれる人がなくなっちゃうのよ。あたし、おにいさんをだすのは、いや。」

「それじゃ、ぼくはかなしくって、ここで死んでしまうよ。」

と、子ジカはこたえました。

「あの角笛をきくとね、いても立ってもいられないみたいなんだ。」

妹も、こういわれては、どうしようもありません。いやいやながら、戸をあけてやりました。すると、子ジカは元気よく、うれしそうに、森のなかへとびだしていきました。

王さまは、子ジカのすがたを見かけますと、狩人たちにいいつけました。

「さあ、あれを、夜になるまで、一日じゅう追いかけるのだ。だが、傷をおわせてはならんぞ。」

お日さまがしずむのを待って、王さまはあの狩人にもうしました。

「さあ、いっしょにきて、わしにその森の小屋をおしえてくれ。」

王さまは小さな戸のまえにきますと、戸をたたいて、

「妹や、いれておくれ。」

と、大きな声でいいました。

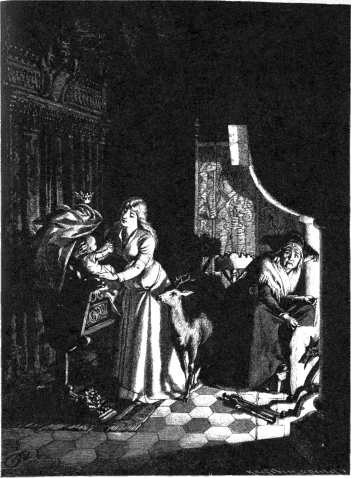

すると、戸があきましたので、王さまはなかにはいりました。なかにはひとりの女の子が立っていました。ところが、その女の子の美しいことといったらびっくりするほどで、王さまも、いままでに、これほどきれいな子は見たことがありませんでした。

女の子は、子ジカではなくて、頭に金のかんむりをかぶった男の人がはいってきたものですから、すっかりびっくりしてしまいました。けれども、王さまは女の子をやさしく見ながら、手をさしのべて、いいました。

「わしといっしょに城へいって、妻になる気はないかな。」

「はい、そうさせていただきます。」

と、女の子はこたえました。

「ですが、子ジカもいっしょにつれていくのでなければ、いやでございます。あれをおいていくことはできません。」

すると、王さまがいいました。

「おまえの生きているかぎり、子ジカはおまえのそばにおくがよい。あれにもけっして不自由はさせぬ。」

そこへ、子ジカがとびこんできました。女の子は、またトウシングサのなわで子ジカをゆわえると、そのなわのはしをにぎって、子ジカをひっぱりながら、森の家からでていきました。

王さまは、この美しい女の子をじぶんの馬にのせて、お城へつれていきました。

お城では、目もさめるほどりっぱなご婚礼の式があげられました。こうして、女の子はいまではお妃さまになりました。

そして、王さま、お妃さまは、それから長いあいだたのしくくらしました。子ジカもみんなにたいへんかわいがられて、お城のお庭をとびまわっていました。

ところで、この子どもたちが、ひろい世のなかへでていかなければならないようにしむけた、わるいまま母がいましたね。あのまま母は、妹は森のなかでおそろしいけものにくわれてしまい、にいさんのほうは子ジカになって、狩人たちに射殺されてしまったものとばかり思いこんでいました。ところが、そのふたりが、たいそうしあわせにくらしていることをききますと、まま母の胸のうちには、ねたましい気持ちがむらむらとわきおこってきました。そして、それからは、ちっともおちつくことができなくなりました。そして、どうしたら、あのふたりをひどいめにあわせてやれるだろうかと、そんなことばかり考えるようになりました。

まま母のほんとうのむすめというのは、まるで夜のようにみにくくて、目がひとつしかありません。このむすめがおかあさんをののしって、

「お妃になる幸運は、あたしにさずけてくれるはずじゃなかったの。」

と、いいたてました。

「まあ、だまっといで。」

と、まま母はこたえて、とくいそうにこういいました。

「時がくりゃ、ちゃあんと、あたしにうまい考えがあるのさ。」

そのうちに、お妃さまは美しい男の子を生みました。

いっぽう、魔法使いのまま母は、王さまが狩りにでかけて、るすなのを見すましますと、侍女のすがたになって、お妃さまのねているへやにはいっていきました。そして、まだからだのよわっているお妃さまに、

「さあ、おいでくださいまし。おふろのしたくができました。おふろはおからだのためによろしゅうございますし、力もおつきになります。さあさ、さめないうちに、おはやくどうぞ。」

と、もうしました。

むすめもそばにおりました。ふたりはよわりきっているお妃さまを湯殿につれこんで、湯ぶねのなかにいれました。そうしておいて、ふたりは戸をしめると、さっさとにげてしまいました。

ところが、湯殿のなかには、ほんとうに地獄のようにおそろしい火がおこしてあったものですから、美しいわかいお妃さまは、たちまち息がつまって、死んでしまいました。

こんどは、まま母はむすめをつれていって、ぼうしをかぶせ、そうして、お妃さまのかわりにベッドにねかせました。そのうえ、まま母は、むすめにお妃さまのすがた、かっこうまでもさずけました。

けれども、なくなったひとつの目だけは、どうしても、もとどおりにしてやることができませんでした。それで、王さまにこのことを気づかれないようにするため、むすめは目のないほうを下にしてねなければなりませんでした。

夕がた、王さまがお城にかえってきて、男の子が生まれたことをききますと、それはそれはよろこびました。そして、さっそく、お妃さまの寝床のところへいって、どんなようすか見ようとしました。

ところがそのとたんに、まま母があわててさけびました。

「およしくださいませ。お寝床のカーテンは、おしめになっておいてくださいませ。お妃さまはまだ光をごらんにならないほうがよろしゅうございます。いまは、しずかにしていらっしゃらなければいけないのでございます。」

そういわれて、王さまはもどってきました。まさか、にせもののお妃がベッドにねていようなどとは、夢にも知らなかったのです。

ま夜中ごろになりました。みんなねしずまってしまいましたが、乳母だけは、子どもべやのゆりかごのそばにすわって、まだ目をさましていました。そのとき、ふと見ますと、戸があいて、ほんとうのお妃さまがはいってきました。

お妃さまは赤ちゃんを両腕にだきあげて、お乳をのませました。それから、小さなまくらをふるってふくらませますと、また赤ちゃんをゆりかごのなかにねかして、かわいらしいかけぶとんをかけてやりました。

お妃さまは子ジカのこともわすれませんでした。子ジカのねているすみのところへいって、やさしく背中をさすってやりました。そうして、ひとことも口をきかずに、そのまま、もとの戸口からでていってしまいました。

乳母は、あくる朝、夜のあいだにだれかお城へはいってきたものはないかと、番兵にたずねてみました。ところが番兵は、

「いいえ、だれも見かけませんでした。」

と、こたえました。

お妃さまは、こんなふうに、いく晩もいく晩もやってきましたが、ひとことも口をきいたことがありませんでした。乳母は、いつもお妃さまがそうするのを見ていたのですが、思いきってそれをだれかにいう勇気はありませんでした。

こうして、しばらくたったある晩のこと、お妃さまはこんなことをいいだしました。

ぼうや なにしてるの

シカちゃん なにしてるの

あたしがくるのは あと二度っきり

それで もうこられないのよ

乳母はお妃さまにへんじをしませんでした。でも、お妃さまのすがたがきえてしまいますと、すぐに王さまのところへいって、いままでのことを、のこらずお話ししました。シカちゃん なにしてるの

あたしがくるのは あと二度っきり

それで もうこられないのよ

「ああ、なんということだ。今夜は、わしが子どものそばにおきているとしよう。」

王さまはこういいました。

その晩、王さまは子どもべやにきました。すると、ま夜中にお妃さまがまたすがたをあらわして、いいました。

ぼうや なにしてるの

シカちゃん なにしてるの

あたしがくるのは あといちどっきり

それで もうこられないのよ

それから、いつものように、子どもの世話をして、すがたをけしてしまいました。シカちゃん なにしてるの

あたしがくるのは あといちどっきり

それで もうこられないのよ

王さまは、思いきってお妃さまに話しかける勇気がありませんでした。でも、つぎの晩もおきて、番をしていました。すると、お妃さまはまたこういいました。

ぼうや なにしてるの

シカちゃん なにしてるの

あたしがくるのは 今夜っきり

これで もうこられないのよ

王さまは、もうこれいじょうがまんしていることができません。お妃さまにとびかかって、シカちゃん なにしてるの

あたしがくるのは 今夜っきり

これで もうこられないのよ

「おまえは、わしの妻にちがいない。」

と、いいました。

すると、お妃さまは、

「はい、あたくしはあなたの妻でございます。」

と、こたえました。

しかもそのとたんに、神さまのおめぐみで、お妃さまは生きかえりました。もとのようにいきいきとして、顔色もよくなり、じょうぶなからだになったのです。それから、お妃さまは王さまに、あのわるい魔法使いの女とむすめとが、じぶんにたいしてやったひどいおこないのことを話しました。

王さまはふたりを裁判所につれてこさせました。そこで、ふたりに罪がいいわたされました。

むすめのほうは森のなかにつれていかれ、おそろしいけもののために八つざきにされてしまいました。

魔法使いの女のほうは、火のなかへねかされて、みるもむざんに焼け死んでしまいました。そして、この女がもえて灰になったとき、あの子ジカはもとの人間のすがたにもどりました。

妹とにいさんとは、それからこの世をさる日まで、しあわせにいっしょにくらしました。